全 球环境的剧烈变化导致了生物多样性的空前减少,在IUCN评估的116177种物种中,超过26%(31030种)的物种面临灭绝的威胁。中 国作为*上生物多样性*多样化的国 家之一,在全 球生物多样性保护中发挥着关键作用。即将召开的《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)为中 国提供了一个难得的机会,让中 国在提升野生动物保护和管理活动方面做出雄心勃勃但务实的承诺。中 国决心为*生物多样性保护作出承诺和贡献,与*各国一道探索人与自然和谐相处的成功范例。“生态文明”的发展,体现了中 国古代道家“天人合一”的理念,实现了人与自然的和谐,极大地推动了中 国生物多样性保护的主流化。中 国的经验将为*野生动物保护提供启示。

近日,中科院动物研究所魏辅文院士团队从中 国野生动物保护管理的地位成就,及未来的定位和面临的挑战这两大方面剖析了中 国在*生物多样性保护方面所做出的一系列举措,并指出中 国今后生物多样保护与管理方面的具体举措,相信中 国一直以来的“人与自然和谐共生”、“天人合一”的理念将有助于中 国与*各国实现人与自然和谐共处,共同构建人类命运共同体。该成果发表在《National Science Review》上。

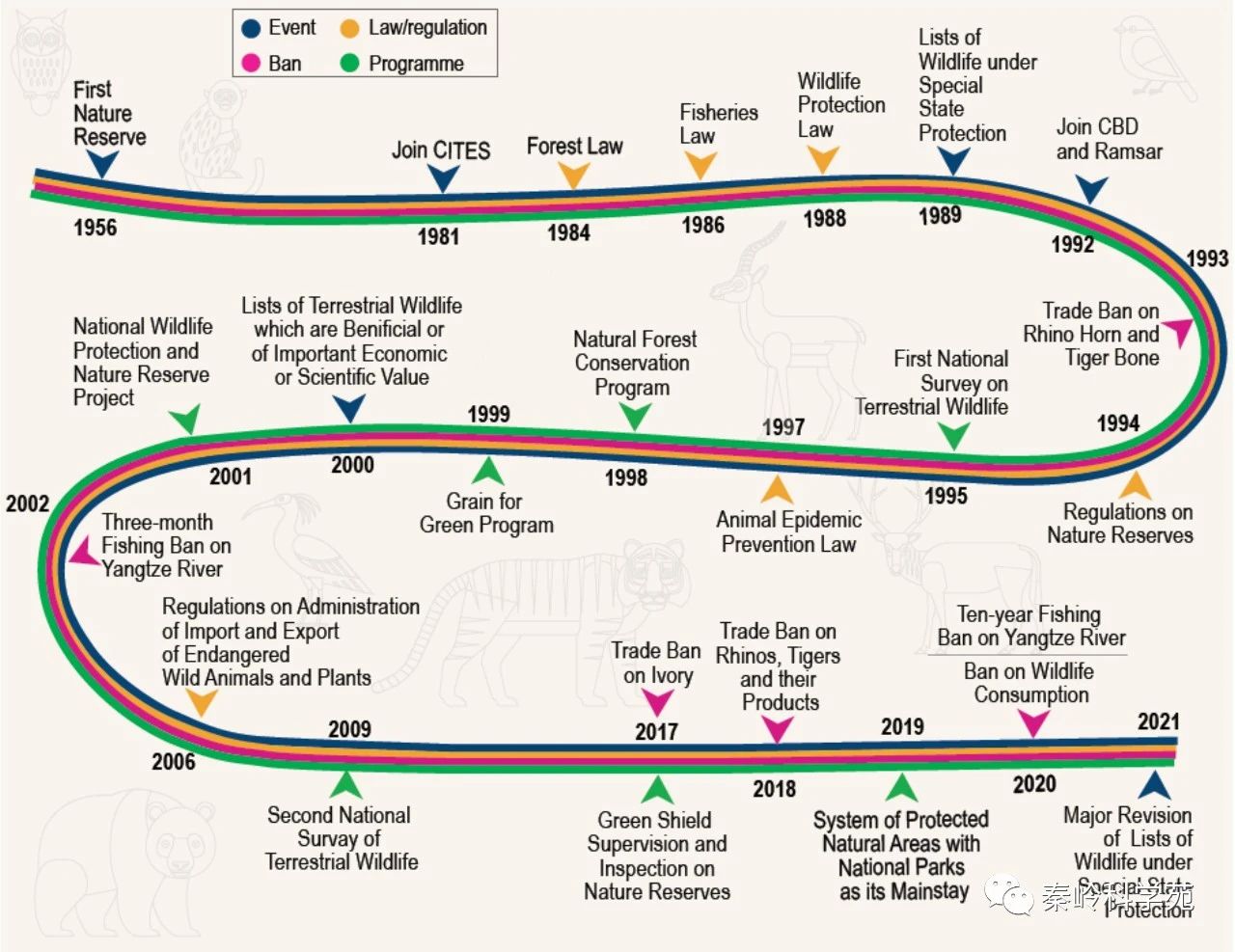

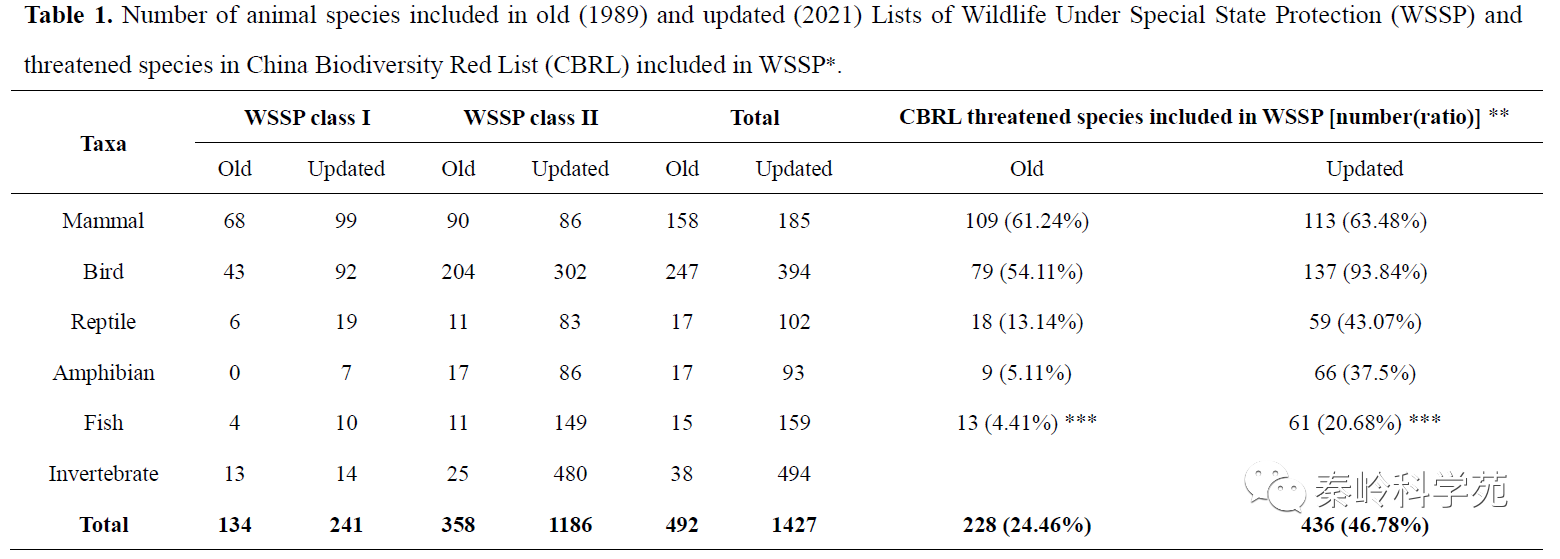

研究者追溯了中 国在物种恢复与生境保护中的一系列举措。从建立野生动物保护等级、颁布相关法律、建立自然保护区、旗舰物种的特殊保护、栖息地保护、修订野生动物保护名录、打击野生动物非法贸易、禁食野生动物、社会企业参与治理、民众参与等多个方面,指出了中 国野生动物保护和管理能力的不断提升,肯定了中 国在生物多样性保护方面所做的贡献。

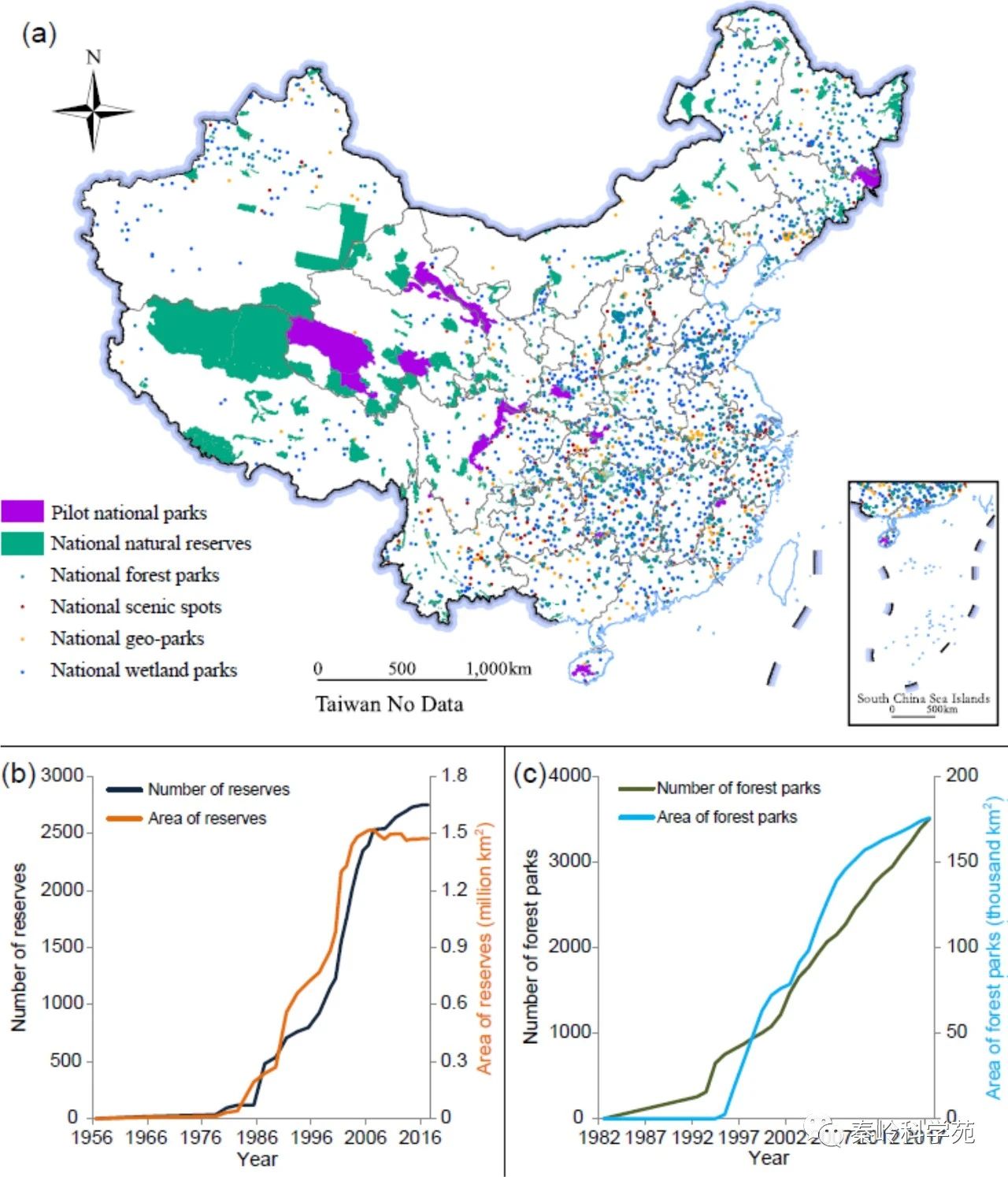

中 国采取了重大措施保护野生动物及其栖息地。从1956年*个保护区建立开始,逐渐建立了野生动物的保护等级,并针对濒危物种及具有生态、科学或社会价值的特定物种建立了法律框架,签署了*公约和多边协议。虽然中 国自然保护区开发起步较晚,但是已经超过了公约中的爱知目标。截至2019年,中 国建立了11800个保护区,覆盖了18%的地表面积,涵盖了89%的*重点保护动物。自然保护区从1990年到2007年迅速增加,得到了*高水平的保护。同时,为了实现多个保护目标,中 国还建立了森林公园、地质公园、湿地公园和沙漠公园,这些公园的建立与保护区系统结合,在更加广泛的意义上保护了中 国的生物多样性。

此外,中 国还采取了生态修复和生态补偿等措施,其中*大的两个项目,1998年的“天然林保护工程”、2000年的“退耕还林“工程,极大地提高了森林覆盖率和生态系统固碳能力,提高了生态系统服务功能。中 国已启动以*公园为中心体系的改革,建立了*公园、颁布了建立自然保护区网络的法律、建立了*脊椎动物受威胁状况物种评估目录,建立了*野生动物监测野外台站和野生动物监测网络,使用就地保护和迁地保护策略来保护生物多样性和生态系统多样性。考虑到人类对淡水和海洋生物多样性的影响,中 国实施了为期10年的禁捕,并在海洋实施了夏季休渔。随着这些*法律、保护区和保护项目的实施,一些物种经历了种群数量的增加和栖息地的扩大,100多个哺乳动物物种的*受威胁类别已被降级。一些旗舰物种,如大熊猫、雪豹、藏羚羊和朱鹮,已经从灭绝的边缘恢复,并被IUCN从“濒危”降至“脆弱”或从“极度濒危”降至“濒危”。

中 国在打击野生动物贸易方面也取得了重大进展,为进一步**贸易对中 国野生动物的影响,中 国建议在《濒危野生动植物种*贸易公约》(CITES)框架下增加濒危物种保护,新增濒危物种约830种。中 国成立了由27个部委组成的打击野生动物非法贸易部际联席会议,以打击野生动物非法贸易,表明了中 国对野生动物非法贸易的不容忍态度。此外,中 国加强了与其他*的合作,打击野生动物走私和多边野生动物执法行动。

中 国*近的另一个发展是企业社会责任和对生物多样性保护贡献的上升。不同行业的角色各不相同,但企业已经开始支持一些保护措施,包括监测濒危物种和自然资源、建立繁殖中心、创建慈善基金会以促进野生动物保护、建立绿色产业供应链以推广环保产品、发展数字技术创新,促进生物多样性保护。蚂蚁森林项目是企业参与环境保护的一个很好的例子,它动员了公众的参与。截至2019年,超过5亿用户参与,在中 国干旱和半干旱地区种植了1.22亿棵树木。这些成就为该项目赢得了联合 国环境行动类别的*高荣誉。2017年,由SEE基金会等26家机构组成的联盟发起了“社会公益型自然保护地联盟”,旨在动员公众在2030年前保护全国1%的土地面积。截至2019年底,共建立39个保护区,占地7630平方公里,占全国土地面积的0.079%。

以社区为基础的生物多样性保护行动是中 国发展的另一个领域。公众通过问卷调查、参与自然保护区的建立、公民科学活动、以及广泛的环境教育活动来参与生物多样性保护。

尽管近几十年来保护区的面积大幅增加,但其生态系统的完整性和结构连通性却没有得到很好的解决。顶层设计的缺失导致了保护区与野生动物的空间失配、不同类型保护区的空间重叠、破碎化和隔离、管理无效等问题。中 国陆地自然保护区仅捕获了受威胁哺乳动物和鸟类的17.9%和16.4%的可用栖息地面积,两栖类和爬行类的可用栖息地面积分别仅包含了10.0%和8.5%。海洋保护区网络在面积和连通性方面同样需要得到更多的关注。

目前中 国正在构建以国 家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护区体系。此外,与其他土地利用规划框架协调一致的生态保护红线也正在实施中。这些顶层设计将整合和优化现有的保护区,覆盖更多野生动物和生态系统服务的关键领域,并扩展到提高生态位代表性。此外,迫切需要建立海洋*公园,加强对海洋生物多样性的保护。同时,其他具有保护价值的土地类型,如耕地,也应纳入保护计划。为东北虎、豹子、中 国小熊猫、亚洲象、缅甸仰鼻猴、东方黑冠长臂猿等跨越*边界的迁徙物种建立跨境保护保护区和保护走廊,共同*跨界地区生命共享的未来。

*指出,1)要以科学为基础进行保护和管理:成立一个多学科的科学委员会为决策提供分析、评估和建议,如修订野生动物保护法,设定保护目标,制定*保护计划。应及时处理被列入名录的物种之间的分类变化,并定期更新受保护物种的名单,以便填补空白,并对所有面临风险的物种建立管理干预措施。此外,还应加强对常见物种的科学管理。随着*项目的实施,大中型食肉动物的缺乏,一些草食动物如野猪的快速生长对生态系统的稳定产生了不利的影响,超过环境容纳量的物种需要科学的管理干预。

2)长期监测、信息共享和评价:虽然有几个野生动物监测网络正在运行,但在实践中监测的缺口和重叠普遍存在,由于缺乏顶层设计,这些网络的指标、方法和指导方针不一致。*重要的是,无法充分共享、整合和分析监测数据,以指导管理决策和政策。此外,虽然由350个*、768个省级、多个县级监测站组成的陆生野生动物疫情监测网也建立了十几年,但野生动物疾病控制和监测能力仍然不足。为了填补这些空白,需要进一步优化和整合现有的野生动物监测网络,以便信息可以自由共享。无人机或小卫星低空遥感、热红外遥感等新技术应与传统监测方法相结合,获得精细尺度的综合观测,以便更好地了解野生动物和栖息地的动态变化。为了制定科学合理的保护策略,除了监测物种多样性外,还应监测遗传多样性。鉴于野生动物传播的传染病是物种减少和灭绝的重要驱动力,需要建立新的科学框架,如更新现有的监测系统、建立*重点实验室和遗传资源库,以便在早期阶段检测人畜共患病。

3)激励公民和企业参与生物多样性保护:公民科学和其他形式的公众参与在提高公众意识、提高科学知识、改善自然资源管理和环境保护方面有着巨大的潜力。中 国的政策制定者、研究人员和学者应该更多地利用这些形式,促进公众参与保护科学和实践,促进环境伦理的内化,培养保护事业的使者。只要可行,政府应纳入和促进这种基于社区的方法和教育倡议。此外,中 国现在有很好的企业社会责任和绿色实践的模式,这些方法应该被其他企业广泛推广和采用。企业采取生物多样性保护措施、宣传活动、绿色产业链和绿色产品对中 国自然遗产的未来至关重要。

研究者表明,40年来,中 国野生动物保护与管理取得的进展,是建立法律框架、实施法律法规和科学保护项目的基础上取得的。一些旗舰物种的数量恢复和重新引入,以及*近在打击非法野生动物贸易方面的努力,为其他物种树立了良好的先例。然而,有效保护和管理野生动物仍然面临挑战,其中许多挑战反映了全 球面临的挑战。中 国在“天人合一”的哲学思想上,有着悠久的人与自然共存的历史遗产。将这一信念体系纳入主流,对于促进生物多样性保护迫切需要的进展具有重要意义。研究者认为,中 国古代信仰具有现实意义,将有助于中 国与*各国实现人与自然和谐共处,共同构建人类命运共同体。