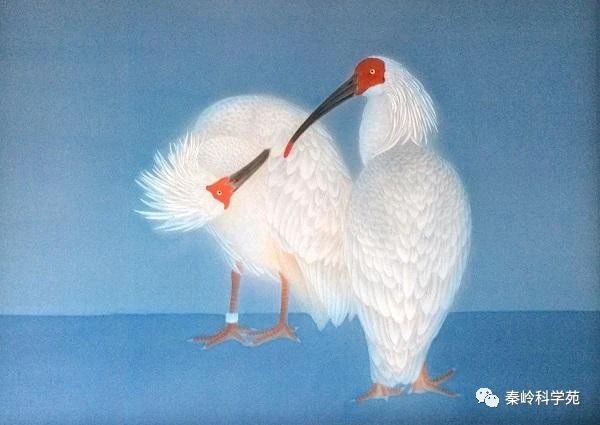

广布于除了南极大陆之外的鹮类家族已经在地球上生活了大约6000万年。这些喜群居、肉食性、鸣声嘶哑、善盘旋且色彩各异的中等体型的涉禽多为人类的伴生物种。虽然人类历史某些阶段的宗教信仰保护了尼罗河畔的圣鹮和幼发拉底河谷的隐鹮,但归根结底它们*终都是柔弱的受害者。因为鹮类总是被人类当作食物或宠物而遭到捕猎,特别是为了获得它们用做装饰品的靓丽羽毛。

画家笔下的朱鹮(图片:网络)

古时期土著部落的渔猎不会对鸟类种群造成巨大伤害,人类只是扮演了生态系统中正常捕食者的角色。然而随着现代技术、文明的进步和殖民者的涌入,狩猎及贸易对某些种类就产生了毁灭性的影响。这才是现代鹮类面临的*严重的危机。虽然大部分鹮类在*多数地区都受到保护,但因缺乏有效的控制,许多鹮类的繁殖地和越冬区仍然存在偷猎现象,持续性的副作用由此产生。朱鹮在东亚地区的兴衰历史就是鹮类在人类胁迫下悲惨命运的真实写照。

朱鹮(图片:于晓平)

曾经分布于东亚地区的朱鹮有着辉煌的过去。《司马相如列传》记载在汉武帝的上林苑中就有“翾目”与其他水鸟成群浮于水上;《汉书》中“旋目”和《本草纲目》中的“红鹤”以及日本古代和中世纪《日本書紀》中的“桃花鳥”、《明月記》中的“稲負鳥”都映射出朱鹮与人类相伴的岁月印记。所以千百年来,朱鹮一步步走向衰亡的过程无不与贪婪的人类息息相关。

随着西方探险者和大量移民的涌入,俄罗斯远东地区的朱鹮在未得到人类充分研究之前就已经走向衰亡。20世纪50年代大同江流域的炮火硝烟是朝鲜半岛朱鹮消失的重要原因。日本朱鹮的灭绝颇有戏剧性。江户时期以前日本各地朱鹮广泛分布,曾一度被作为稻田害鸟而遭到猎杀。江户时期的本草书记载朱鹮去毛切片煮于豆浆主治妇女产后血症,原来朱鹮一直被人类当作传宗接代的灵丹妙药,而朱鹮却几乎因此到了断子绝孙的地步。朱鹮独特美丽的羽色被人们视为吉祥色,其羽毛成为日本藩政时代王室贵族生活中高雅的装饰品,因此民间争相采集收藏从中获益。与其他分布*或地区不同的是,朱鹮羽毛在日本天照大神宗教仪式中是不可或缺的富有神圣感的装饰物。如同美国佛罗里达州的美洲红鹮一样也因其羽色艳丽而惨遭毒手,可叹“红颜”薄命。

以朱鹮为题材的舞蹈(图片:网络)

类似的悲剧在*这片广袤的土地上也在同时上演。20世纪50年代以前,朱鹮广泛分布于我国东北、华北、西北、华东等17个省市自治区。台湾的东港也曾是它们越冬的地方。

陕西省是我国朱鹮主要的历史分布区之一。数百年前的明清时期,我省北部气候温暖潮湿,森林茂密,即使*北端的府谷、神木也是朱鹮生儿育女的好去处;关中平原古木参天,河川纵横交错,八百里秦川一片生机勃勃,正是朱鹮繁衍子孙的天然乐园。本世纪初的清末时期,在古长安城墙内的大杨树上都能看到嗷嗷待哺的朱鹮雏鸟。甚至到了50年代初,关中各地还能听见它们嘶哑浊厚的鸣叫;秦巴山区人烟稀少,林木繁茂,大河小川之中鱼虾丰富,堪称野生动物生活的世外桃源。

朱鹮(图片:于晓平)

朱鹮(图片:于晓平)

某些原因是不以人的意志为转移的。大陆气候的变迁使得陕北的森林分布区向南退缩,次生草原、干旱气候取代了先前的森林和溪流,加上人为活动的影响,水田、沼泽、湖泊消失,这里几乎成为不毛之地了。就这样人们也以为*的朱鹮遭受了同样的命运。

朱鹮(图片:于晓平)

朱鹮已经成为文化中的吉祥鸟(图片:网络)

数代人40年的心血成果卓著!我们突破了朱鹮保护中的三大保护瓶颈。首先,朱鹮野生种群的数量已经超过了3000只,摆脱了极为小种群面临的困境。其分布范围进一步扩大,汉江盆地的朱鹮随处可见,有些个体跋山涉水翻越秦岭来到了渭河谷地。其次,朱鹮的人工饲养繁殖技术日趋成熟,*、日本、韩国相继建立了若干朱鹮笼养种群,数量达到了2000余只;*后,朱鹮的再引入工程得以顺利实施,我们先后在陕西宁陕、铜川耀州、宝鸡千阳、周至楼观、河南董寨、浙江德清建立了朱鹮的易地释放种群。在*政府的帮助下,日本佐渡和韩国庆尚南道也先后建立了朱鹮的野化放飞种群。基于卓越的工作和显著成就,朱鹮的保护研究因此获得了2007年度*科技进步二等奖,为*濒危物种的保护树立了成功典范。

朱鹮(图片:于晓平)

故事虽然引人入胜但远未结束,我们依旧任重道远!朱鹮野生种群依然面临近亲繁殖、环境容纳量以及来自人类经济活动的诸多压力。朱鹮的历史分布区大多再也无法适应朱鹮的生存,光复朱鹮种群的往日辉煌依旧困难重重。东亚地区特有的朱鹮之命运依然掌握在人类手中。

让我们携起手来!